Blogs

Les Africains ordinaires peuvent-ils réellement demander des comptes à leurs dirigeants? Cette question est au cœur de la lutte continue du continent contre la corruption. Alors que l’Afrique commémore la Journée africaine de lutte contre la corruption, le 11 juillet de chaque année, marquant l’adoption en 2003 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (CUAPCC), l’occasion se présente de réfléchir en profondeur à la question de savoir si les cadres de lutte contre la corruption ont produit des résultats significatifs, en particulier pour les citoyens. Le thème de 2025, « Promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption », exige que les efforts de lutte contre la corruption ne se limitent pas à punir les actes répréhensibles. Ils doivent également protéger et restaurer la dignité des plus vulnérables de la société.

Si la plupart des pays africains ont pris des mesures pour transposer leurs dispositions dans leurs lois et institutions nationales, leur mise en œuvre reste un défi. Cette réflexion permet d’évaluer si la voix des citoyens est effectivement prise en compte dans les efforts de lutte contre la corruption. Ce document examine également si le public est habilité à demander des comptes aux autorités. Nous nous concentrons sur des indicateurs clés liés à l’accès à l’information publique, aux mécanismes de plainte et à l’application des sanctions. Malgré des progrès législatifs notables sur le continent, l’écart entre les promesses légales et les réalisations concrètes demeure important.

Corruption, dignité et rôle des citoyens

La corruption est un grave problème qui touche de nombreux pays à travers le monde. Il ne s’agit pas seulement d’un problème économique ou politique, mais d’un affront moral qui porte atteinte à la dignité humaine. Elle prive les citoyens d’accès aux soins de santé, à une éducation de qualité, à l’eau potable et à la justice. C’est pourquoi les citoyens doivent être au cœur des systèmes de lutte contre la corruption, non seulement en tant qu’observateurs, mais aussi en tant que participants actifs, dotés de mécanismes pour s’exprimer et exiger des comptes. Cependant, cela exigerait d’eux qu’ils fassent preuve de liens sociaux forts, de coopération et de patriotisme.

Une citoyenneté dynamique nécessite des systèmes de plainte efficaces, essentiels à la participation du public à la lutte contre la corruption. Ces systèmes comprendraient des portails en ligne, des lignes d’assistance téléphonique anonymes, des boîtes de dépôt de plaintes physiques et des guichets d’assistance dédiés dans les institutions publiques. Ces outils offrent aux citoyens des plateformes pour signaler les fautes sans crainte de représailles. Malheureusement, dans de nombreux pays africains, ces mécanismes sont soit inexistants, soit mal entretenus, ce qui les rend inefficaces. Même lorsqu’ils existent, la peur des représailles, notamment en l’absence de solides protections des lanceurs d’alerte, empêche souvent les gens de s’exprimer.

Ce que révèlent les Indicateurs d’intégrité en Afrique

Les Indicateurs d’intégrité en Afrique, qui fournissent des données précieuses sur l’accessibilité, la réactivité et la crédibilité des institutions de lutte contre la corruption sur le continent, révèlent certaines lacunes. L’évaluation de la performance des gouvernements en matière d’accès aux mécanismes de plainte et aux outils de responsabilisation publique révèle plusieurs

faiblesses.

Une tendance récurrente dans les données est la prévalence de structures formelles sans efficacité opérationnelle correspondante. Si la majorité des pays disposent de lignes téléphoniques ou d’adresses e-mail dédiées au signalement des cas de corruption, rares sont ceux qui disposent de plateformes en ligne conviviales. De plus, un climat général de méfiance, notamment à l’égard de la police et des procureurs, décourage le signalement.

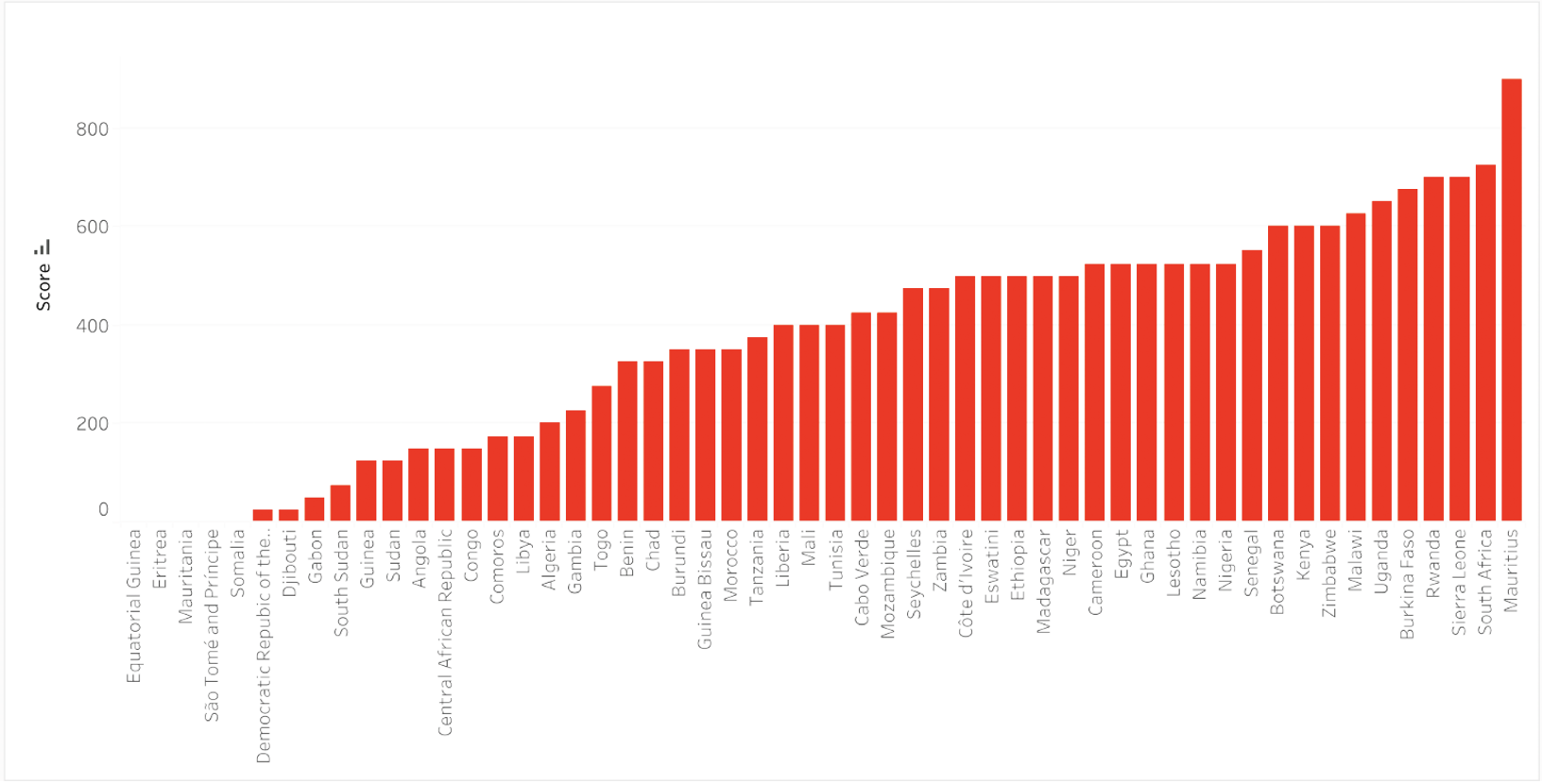

Dans les pays où les agences de sécurité sont chargées d’enquêter sur la corruption, les citoyens soupçonnent souvent que les plaintes peuvent être ignorées ou manipulées, surtout lorsque des personnes ayant des liens politiques sont impliquées. La situation est particulièrement sombre dans des pays comme la Guinée équatoriale, l’Érythrée, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe et la Somalie. Ces pays obtiennent systématiquement une note nulle en ce qui concerne l’efficacité des autorités nationales de lutte contre la corruption face aux allégations de corruption dans le secteur public. Dans certains de ces pays, les plaintes sont traitées au sein des ministères, sans aucun contrôle externe ni transparence. De plus, les allégations font rarement l’objet d’enquêtes, sauf en cas d’intérêt politique direct.

Classement des pays africains selon l’indicateur 13, mesurant l’efficacité des autorités nationales de lutte contre la corruption (2014-2024)[1]

Exemples nationaux: Progrès et lacunes persistantes

En revanche, dans les pays les plus performants, comme l’île Maurice, l’Afrique du Sud et la Sierra Leone, le public a accès à des plateformes en ligne dédiées pour déposer des plaintes pour la corruption. Les autorités de ces pays plus performants prennent parfois l’initiative de mener des enquêtes sur la base de signalements de citoyens. Néanmoins, on observe une tendance persistante à se concentrer sur les fonctionnaires subalternes plutôt que sur les hauts fonctionnaires qui exercent un pouvoir politique ou sont proches de ceux-ci.

Il est important de noter que les pays très performants font également preuve d’une plus grande transparence dans leurs rapports. Les États mentionnés ci-dessus, classés parmi les plus performants, disposent d’autorités anticorruption qui publient parfois des mises à jour périodiques sur le nombre de cas reçus, les enquêtes ouvertes et les résultats obtenus. Ces boucles de rétroaction sont essentielles pour renforcer la confiance du public. Il existe des exemples concrets de signalements de citoyens ayant donné lieu à des enquêtes, mis en évidence dans le 12e cycle des Indicateurs d’intégrité en Afrique, couvrant la période d’étude de septembre 2022 à septembre 2023. À Maurice, la Commission indépendante contre la corruption (ICAC) a agi sur la base d’informations anonymes concernant une fraude de 2018 impliquant Kritanand Balaghee, un géomètre accusé d’avoir accepté des pots-de-vin liés au Conseil d’administration du Fonds d’assurance du sucre. De même, le bureau du procureur général libyen a ouvert des enquêtes sur des allégations de corruption liées à des bourses accordées à des étudiants libyens en Turquie, ce qui a suscité l’indignation populaire après la publication des noms des bénéficiaires de ces bourses, dont de nombreux proches de responsables gouvernementaux.

Obstacles à la mobilisation citoyenne et à la protection des lanceurs d’alerte

Malgré les exemples de progrès mentionnés ci-dessus, des obstacles majeurs persistent. Le plus important d’entre eux est l’absence de cadres solides de protection des lanceurs d’alerte. Lorsque les citoyens craignent des représailles, que ce soit par la perte d’emploi, le harcèlement ou l’arrestation, ils sont peu susceptibles de signaler des cas de corruption, même lorsqu’ils disposent d’informations crédibles.

Certains pays ont pris des mesures pour remédier à ce problème flagrant. Par exemple, le Botswana et la Namibie ont respectivement adopté la loi sur la dénonciation en 2016 et la loi sur la protection des lanceurs d’alerte en 2017. Cependant, même dans les pays dotés de telles lois, leur mise en œuvre reste faible. Nombre de ces cadres manquent de financement dédié, de soutien institutionnel et de soutien politique. En effet, les citoyens sont protégés juridiquement sur le papier, mais restent vulnérables en pratique.

Cette non-application des lois existantes décourage considérablement l’engagement et contribue à un cynisme généralisé. Le problème s’aggrave lorsque les autorités ignorent les signalements et ne prennent aucune mesure. L’absence d’application des rares lois disponibles conduit les citoyens à perdre confiance non seulement dans les organismes de lutte contre la corruption, mais aussi dans l’État lui-même. Il en résulte un cercle vicieux d’impunité, d’affaiblissement des services publics et d’inégalités profondes.

Recommandations: Briser le cycle

Les Indicateurs d’intégrité en Afrique proposent plusieurs mesures concrètes pour améliorer l’engagement des citoyens dans la lutte contre la corruption:

Développer et rendre opérationnels les mécanismes de plainte

Les autorités doivent veiller à ce que les plateformes numériques, les lignes d’assistance téléphonique gratuites et les boîtes de dépôt de plainte sécurisées soient accessibles à tous les citoyens, y compris ceux des zones rurales. Ces mécanismes doivent être conviviaux, confidentiels et régulièrement contrôlés.

Assurer la transparence dans le traitement des plaintes

Les autorités doivent publier des rapports périodiques indiquant le nombre de plaintes reçues, examinées et résolues au cours d’une période donnée, ainsi que des résumés des conclusions et des sanctions imposées. Cette transparence renforce la confiance et la responsabilisation.

Renforcer la protection des lanceurs d’alerte

Les cadres juridiques doivent s’accompagner de véritables protections, notamment des garanties de confidentialité, une aide juridictionnelle et des mesures de sécurité. Lorsque de tels cadres n’existent pas, ils doivent être mis en place de toute urgence.

Enquêter sur les affaires de haut niveau sans crainte ni favoritisme

Les autorités doivent démontrer que nul n’est au-dessus des lois. Enquêter uniquement sur les fonctionnaires subalternes donne l’impression que la lutte contre la corruption est sélective ou motivée par des considérations politiques.

Conclusion: Restaurer la dignité par l’action

Les citoyens ne doivent pas être traités comme des observateurs passifs dans la lutte contre la corruption. Les organismes de lutte contre la corruption et les gouvernements devraient reconnaître les citoyens comme des acteurs centraux dont la voix, le vécu et les griefs façonnent l’intégrité de la vie publique. Si les mécanismes de signalement de la corruption sont difficiles d’accès, manquent de crédibilité ou mettent les individus en danger, ces systèmes trahissent ceux-là mêmes qu’ils sont censés servir. De même, si les actes répréhensibles ne sont pas sanctionnés, les efforts de lutte contre la corruption ne sont guère plus que des résultats vains.

Une véritable responsabilisation ne peut s’enraciner que lorsque les citoyens sont véritablement habilités, et non pas simplement autorisés, à poser des questions difficiles, à signaler les fautes et à exiger la justice. Restaurer la confiance du public et préserver la dignité sur tout le continent ne se résumera pas à de nouvelles lois. Cela exige une réforme institutionnelle soutenue, une volonté politique audacieuse et, surtout, un engagement clair et constant à donner la priorité aux citoyens.

Lié au projet : Indicateurs d’intégrité en Afrique (IAA), Gouvernance et redevabilité